着床前遺伝子診断(PGT-A/PGT-SR)

着床前胚染色体検査

(PGT)とは?

PGT(Preimplantation genetic testing )とは、体外受精によって得られた胚(受精卵)の染色体数や構造を調べる検査です。移植を行う前(着床前)に行うため、着床前遺伝子診断とも呼ばれます。胚の染色体の数や構造に異常があると、その胚は着床しない、または着床できても妊娠初期に流産となる可能性が高いことが知られています。PGTにより染色体数や構造に異常のない胚を子宮に移植することで、妊娠率や流産率の改善を期待するることができます。胚の染色体の数的異常の有無を検出する技術を着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)、胚の染色体の構造異常の有無を検出する技術を着床前胚染色体構造異常検査(PGT-SR)と呼びます。

当院は日本産科婦人科学会からPGT-A・SR承認実施施設として認定されております。検査をご希望されるご夫婦(カップル)は、日本産科婦人科学会のホームページにある PGT-A・SR の説明動画を視聴し、チェックシートにご記入いただき、当院のPGT外来をご予約ください。PGT-A・SR検査を受けるためには、この動画視聴とチェックシート記入が必要です。

対象者

PGTは以下に示す基準に該当する方を対象としています。ご希望されても全ての方に行える検査ではありませんので、PGT外来を受診する前に医師にご相談ください。

PGT-A対象者

- 体外受精と胚移植を2回以上行っても着床しなかった不妊症のご夫婦(カップル)

- 流死産の経験が2回以上ある不育症のご夫婦(カップル)

※男女のどちらかに染色体構造異常(均衡型染色体転座など)がある場合を除きます。

PGT-SR対象者

- 男女のどちらかに染色体構造異常(均衡型染色体転座など)があるご夫婦(カップル)

※妊娠既往もしくは流死産既往の有無は問いません。

注意点

※男女の産み分けはできません。性染色体に異常が認められた場合に限り、遺伝カウンセリングの下で開示されることもあります。

検査の流れ

STEP 1PGT外来受診

ご夫婦2人で受診してください。

反復流産の方には、不育症検査(血液検査)とご夫婦の染色体検査を行います。

STEP 2体外受精・胚生検

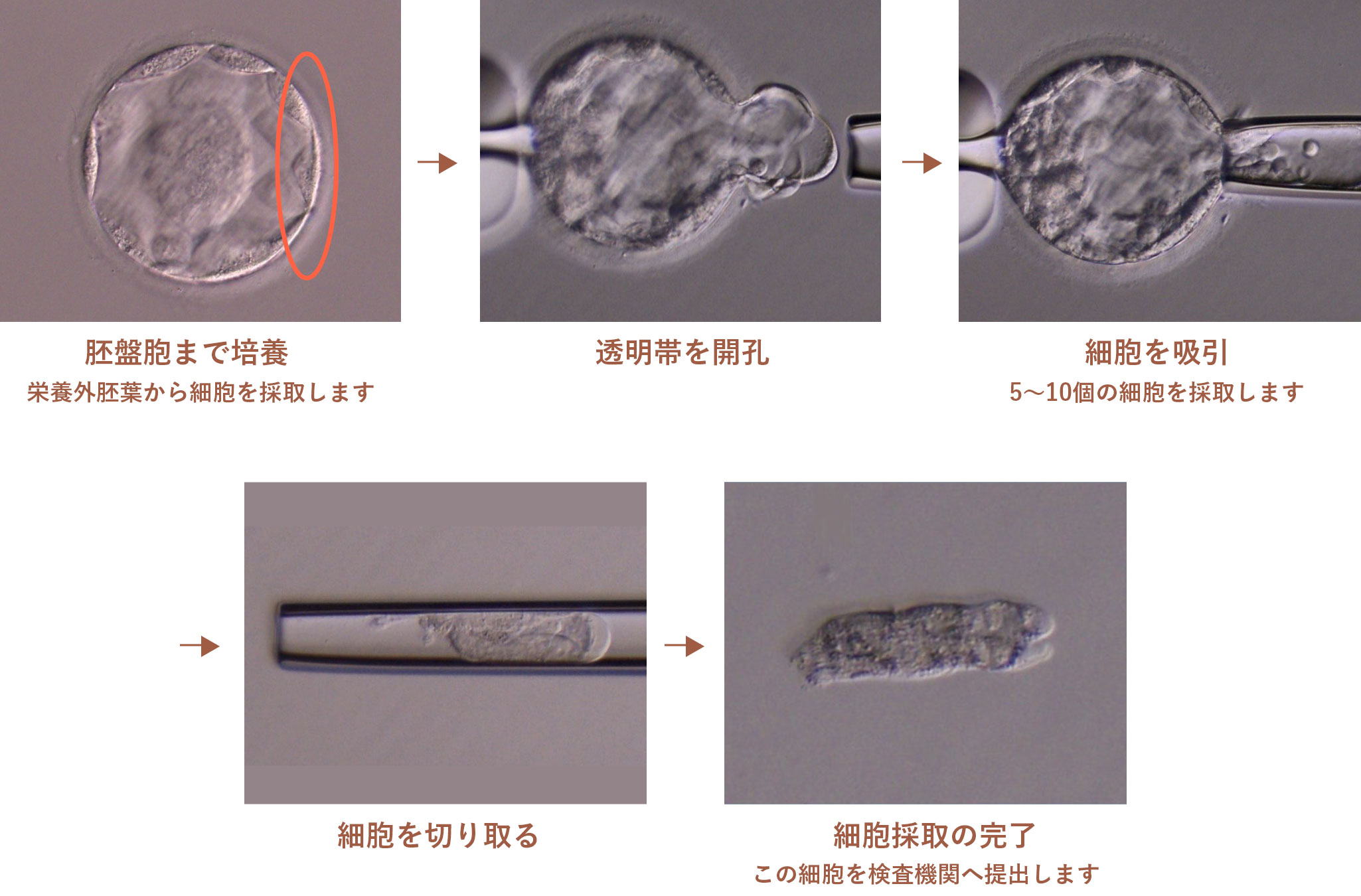

体外受精を行い、胚が胚盤胞まで成長した段階で、胚盤胞の外側の部分(栄養外胚葉)から細胞を採取します(生検と呼びます)。

STEP 3解析

生検した細胞は検査機関へ提出し、胚は一旦凍結保存します。

次世代シーケンサー(Next Generation Sequencer:NGS)という手法により、迅速なゲノム解析が可能となっており、胚の染色体の数や構造を検査します。

STEP 4結果説明

PGT外来にて結果説明を行い、移植胚を選択します。検査結果が届くまで2週間程度かかります。

ご希望により、検査前、胚移植前に埼玉医科大学病院ゲノム医療科・臨床遺伝専門医による遠隔遺伝カウンセリングを受けることができます。

胚生検の方法

検査のメリット

移植前に胚の染色体数(または構造)を評価することで、異数性胚*(または構造異常胚)を移植しないという選択ができます。

- 流産の主な原因は胚の染色体異常であるため、結果として流産のリスクが減ることが期待されます。流産のリスクが減ることにより、流産に伴う精神的・身体的苦痛を回避できる可能性があります。

- 妊娠・出産の可能性の低い移植を減らせる可能性があります。

※染色体数が正常である胚を「正倍数性胚」、数の過不足がある胚を「異数性胚」と呼びます。

検査のデメリット

- 検査のために胚の細胞を採取しますので、胚にダメージを与える可能性があります。そのダメージより妊娠率が低下するのか、どのようなデメリットがあるか否かはまだわかっていない部分も多いです(現時点で胚への安全性は問題ないと考えられています。)

- 胚へのダメージにより、その胚を移植できなくなる可能性があります。

- 検査のために必ず胚盤胞まで培養する必要があります。初期胚(分割期胚)移植はできません。

- 検査結果で、全て異数性胚(または構造異常胚)の場合は、胚移植は行えません。なかなか移植に進めず、精神的にストレスがかかる方もいらっしゃると予想されます。

その他の留意点

- 検査をしても、母体因子や着床因子など、その他の理由で流産する場合があります。

- 検査する栄養外胚葉は、将来「胎盤」になる部分です。胎児(赤ちゃん)の細胞自体を検査しているわけではないので、検査精度は100%ではありません。

- 異常ではないのに数的異常ありと判定がでることもあります(偽陽性)。逆に数的異常があるのに移植可能と判定される場合があります(偽陰性)。偽陽性、偽陰性の可能性は5~10%程度と言われております。

- 染色体正倍数性胚を移植する場合、妊娠率が約70%、流産率が約10%程度と言われております。

検査費用

採卵、胚培養、凍結、移植、PGT-A・SRに関わる費用は全て自費診療となります。

保険診療は適用外です。高額療養費制度も利用できません。

自費診療の不妊治療などに対し助成金制度を設けている市町村もありますので、お住いの自治体にお問い合わせください。